どこまでできる?ホームヘルプの利用制限について考える。

公開日: :

最終更新日:2019/07/05 コラム

ホームヘルプサービスはどこまでできるのか?

平成22年4月28日、厚生労働省老健局振興課からこんな文書が発表されました。

「訪問介護における院内介助の取扱いについて」というもので、

この内容の一部を抜粋して紹介します。

標記については、「『通院等のための乗車又は降車の介助が中心である場合』

及び『身体介護が中心である場合』の適用関係について」

(平成15年5月8日老振発第0508001号、老老発第0508001号)において、

「基本的には院内のスタッフにより対応されるべきものであるが、場合により算定対象となる」と

されているところです

(ただし、「通院等のための乗車又は降車が中心である場合」の院内介助については、

「通院のための乗車又は降車の介助」として包括して評価されます。)。院内介助が認められる場合については各保険者の判断となりますが、

院内介助について、一部で、一切の介護報酬上の算定を拒否されているとの指摘もあり、

院内介助であることをもって、一概に算定しない取扱いとすることのないよう願います。当課では、この度、院内介助の判断に資するべく、

別添のとおり各都道府県・保険者が作成・公表している対応事例を取りまとめました。

各都道府県・保険者においては、

①適切なケアマネジメントを行った上で、

②院内スタッフ等による対応が難しく、

③利用者が介助を必要とする心身の状態であることを要件としているところが多く見られ、

また、利用者が介助を必要とする心身の状態である場合の例としては、

以下のような事例が挙げられておりましたので、参考として活用していただきますよう願います。

自治体によっては一律に禁止されてきた通院介助が、条件付ではあるものの、

ケアマネジメントにより必要性の確認が行えた場合には、介護保険のサービスとして利用できるということです。

ヘルパーによる通院介助はできない、と言われ続けてきた事業所やヘルパーさんも多かったのではないでしょうか。

これは介護保険のサービスにおいては小さな変化です。

ただ、ホームヘルパーの仕事はいま、確実に変わろうとしています。

犬の散歩もヘルパーの業務としてありうる?

これまで、生活援助については、同居家族がいたらサービスが受けられないとか、

市町村によっては、同居でなくても同じ市内に親族が住んでいればサービスを受けられないとか、

そんなローカルルールを保険者が暗黙のうちに定めているところもありました。

同居家族のいる場合の生活援助の問題に関しては、

必要な理由を明記することで利用可能ということがようやく浸透してきたのかなと思いますが、

それでも、いまだにその理解が薄い関係者も少なくありません。

そんな中、2008年5月、当時の厚生労働大臣舛添要一氏が参議院厚生労働委員会でこんな発言をしています。

介護保険というのは何が目的かというと、

介護される人ないしその家族、そういう方が快適な状況になるということが必要で、

そのためにお金を使いましょうということですから。かつて、特に生活援助の場合、よく議論あるんですよ。

庭の草取りやるのはどうだとか、犬の散歩どうだまでありました。

だけれども、百歩譲って言うと、その犬の散歩をやってもらうことがまさに介護を受ける人にとって生きがいであって、

それで精神の安定が保てて、例えば認知症の進行が止められるというようなことになったら、

結局要介護度が下がるわけです。

上がらないわけですから、トータル見たら費用は減るわけですよ。だから、そういう柔軟な発想を持ってやる必要があって、

何でもかんでもお金の計算だけでやるということがどうなのか。

それは、もちろん行き過ぎた濫用は避けないといけないと思う。

国民の常識という観点からやることが介護においても一番大事だと、そういうふうに思っておりますので、

必要な調査はやりたいと思います。

いままで、生活援助の範囲というのは、平成12年厚生労働省告示の

「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス及び居宅療養管理指導に係る部分)

及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」にて定められております。

それを具体的に示したのが、平成12年11月16日の全国高齢者保健福祉関係主管課長会議での資料です。

※このサイト内にも生活援助の不適切事例としてまとめておりますのでご参照ください。

訪問介護事業所はそれに従って業務を行っていたはずですが、

そこで不適切事例として明記されている「犬の散歩」すらも容認される可能性があるのです。

ケアマネがいかにサービスの計画に根拠を持って、それを示すことができるかで、

利用者が利用できるサービスの幅は大きく広がるのです。

訪問介護事業所やホームヘルパーはますます柔軟な対応が必要になります。

利用者に、これをやってほしい、と頼まれたとして、それが不適切事例だからといって、

それはできません、と答えるのは通用しなくなるのです。

別のケースではそれが容認されていたりすることがわかれば、ヘルパーと利用者との関係には大きな溝が生まれかねません。

場合によっては、ケアマネに相談して市が許可すれば介護保険のサービスとして認められるわけです。

最も利用者の身近にいる立場から必要と思われるケアについては、

ケアマネを突き動かしていくことで、その利用者の生活は大きく変わるのです。

ヘルパーの仕事も、これは駄目、あれは駄目ではなく、より柔軟性を持った業務ができるようになったという点では、

ヘルパーという職業の社会的評価が高まったということもいえるのかもしれませんね。

大阪府での取り組みをまとめた本が出版され、大きな反響を呼んでいます。

ケアマネだけでなく、サービス提供責任者の方にも是非読んでいただけると参考になるかと思います。

売り上げランキング: 662,200

平成22年7月1日掲載

アドセンス336

関連記事

-

ホームヘルパーの給料、ホントのトコロ

ホームヘルパーの給料・時給・月収など、平均値などから見るヘルパーの待遇について 現在、訪問介護事業

-

24時間巡回ホームヘルプサービスとは

24時間巡回ホームヘルプとは 2003年4月の介護報酬単価改正の骨格もそろそろ形を見せ

-

どう変わる?訪問介護。平成30年介護報酬改定はホームヘルパーに何を望むのか?

平成30年度、介護報酬が改定されます! ご存知の方も多いかと思いますが、平成30年4月に介

-

支援費制度と人権問題。措置から契約への転換と生きる権利。

支援費制度と人権問題 障害者問題は、人権問題であるといっても過言ではありません。 人

-

介護予防・日常生活総合支援事業でどうなる予防訪問介護。

介護予防・日常生活総合支援事業ガイドライン案について 7月の厚生労働省全国介護保険担当課長会議で、

-

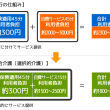

介護保険3割負担の導入。3割負担対象者はどんな人?

平成30年4月に介護保険制度が改正されました。 介護報酬改定とともに行われたこの制度改

-

ホームヘルパー資格廃止へ。介護の資格は介護福祉士に一本化?(介護職員初任者研修へ移行)

介護の資格、介護福祉士に一本化 「ホームヘルパーの資格がなくなるって本当ですか?」 といった内

-

訪問介護が変わる?介護保険改正の切り札、混合介護とは?

平成30年の介護保険制度改正・報酬改定に向けての議論が本格化する中で、 議論の一つ「混合介護」に注目

-

40万人が足りない。介護の人材不足は危機的状況に。

介護の人材不足は解消されるのか? いま、介護の人材不足は危機的な状況です。 離職率の

-

平成26年介護報酬改定。消費増税に伴う介護報酬の改定の概要。

消費税増税に伴う平成26年介護報酬改定の概要 平成26年4月に消費税の増税が行われます