介護予防・日常生活総合支援事業でどうなる予防訪問介護。

公開日: :

最終更新日:2018/11/10 コラム

介護予防・日常生活総合支援事業ガイドライン案について

7月の厚生労働省全国介護保険担当課長会議で、介護予防・日常生活総合支援事業についてのガイドライン案(pdfファイル)が発表されました。

介護予防・日常生活総合支援事業については、

以前にもこのブログでお伝えしていますが、これまで行われてきた要支援者を対象とした介護保険サービスを、

市町村事業に移行して行われるというものです。

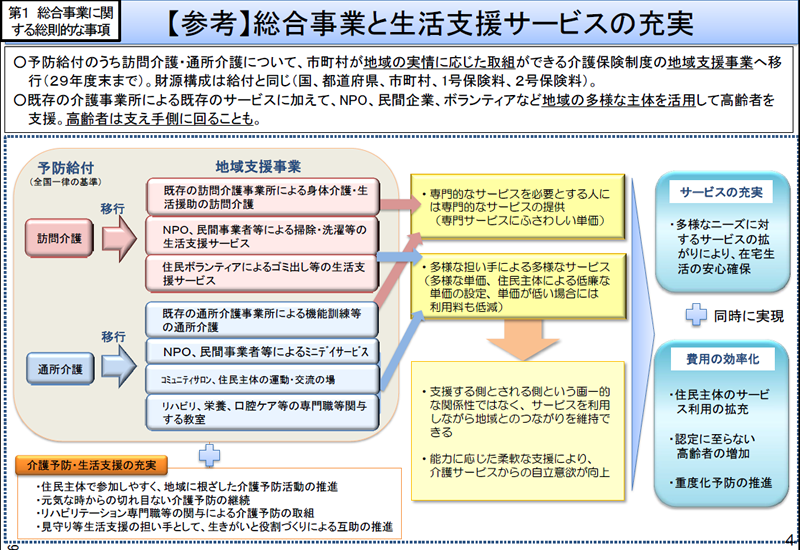

既存の介護事業所による既存のサービスに加えて、NPO、民間企業、ボランティアなど地域の多様な主体を活用して高齢者を支援するというものですが、

その全体像はこのようなイメージになります。

では、具体的に訪問介護に関して、どうなるかみていきましょう。

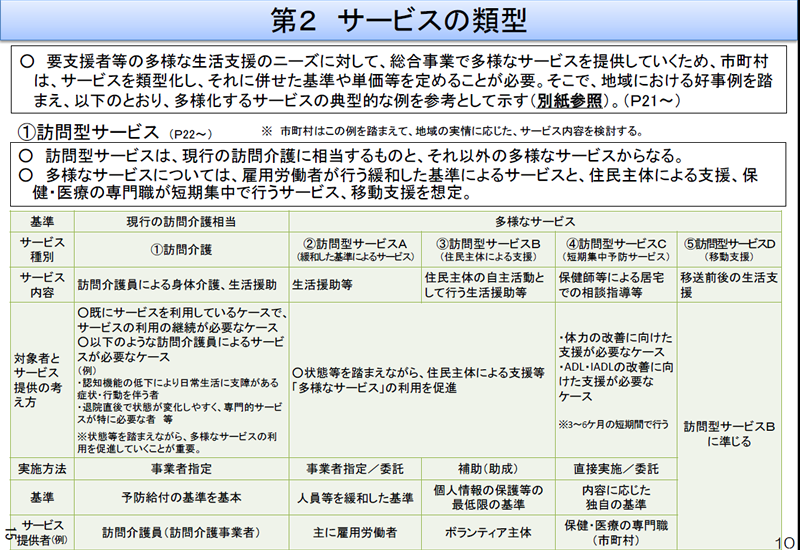

予防訪問介護と新しい4つの類型

これまで提供されてきた予防訪問介護サービスは、これまでの予防訪問介護相当のサービスと、それ以外の新しい4つの類型に分けられることになりそうです。

| 基準 | 現行の訪問介護相当 | 多様なサービス | |||

|---|---|---|---|---|---|

| サービス種別 | ①訪問介護 | ②訪問型サービスA (緩和した基準によるサービス) | ③訪問型サービスB (住民主体による支援) | ④訪問型サービスC (短期集中予防サービス) | ⑤訪問型サービスD (移動支援) |

| サービス内容 | 訪問介護員による身体介護、生活援助 | 生活援助等 | 住民主体の自主活動として行う生活援助等 | 保健師等による居宅での相談指導等 | 移送前後の生活支援 |

| 対象者とサービス提供の考え方 | ○既にサービスを利用しているケースで、サービスの利用の継続が必要なケース ○以下のような訪問介護員によるサービスが必要なケース (例) ・認知機能の低下により日常生活に支障がある症状・行動を伴う者 ・退院直後で状態が変化しやすく、専門的サービスが特に必要な者 等 ※状態等を踏まえながら、多様なサービスの利用を促進していくことが重要。 | ○状態等を踏まえながら、住民主体による支援等「多様なサービス」の利用を促進 | ・体力の改善に向けた支援が必要なケース ・ADL・IADLの改善に向けた支援が必要なケース ※3~6ケ月の短期間で行う | 訪問型サービスB に準じる | |

| 実施方法 | 事業者指定 | 事業者指定/委託 | 補助(助成) | 直接実施/委託 | |

| 基準 | 予防給付の基準を基本 | 人員等を緩和した基準 | 個人情報の保護等の最低限の基準 | 内容に応じた独自の基準 | |

| サービス提供者(例) | 訪問介護員(訪問介護事業者) | 主に雇用労働者 | ボランティア主体 | 保健・医療の専門職 (市町村) | |

ということで、具体的なイメージとしては、

1.現行の予防訪問介護

2.サービス事業者が提供する家事支援(訪問型A)

3.住民による自主的な生活援助(訪問型B)

4.保健師等による指導(訪問型C)

5.住民による自主的な移送サービス(訪問型D)

となります。

身体介護が必要な場合や認知症等により日常的生活に仕様がある場合などに関しては、現行の予防訪問介護として継続ができるものの、

それ以外のサービスに関しては新しい4つの類型の中でサービスが提供されます。

生活援助で提供されていたサービスは、訪問型A(介護保険事業者提供)か訪問型B(住民自主活動)に該当しますが、

事業所が訪問型Bとして指定を受けて、サービスを提供するとなると、

受け取ることのできる介護報酬がこれまでよりも減ることが予想されます。

確かに要介護者の訪問介護に比べて、予防訪問介護はサービスの内容によって単価に違いがないため、

不公平感を感じていた事業者やホームヘルパーの方も多かったのではないでしょうか。

ただ、この報酬(単価)については市町村が地域の実情を踏まえて設定するため、どのような報酬になるのかは不明です。

間違いなく言えることは予防訪問介護で受け取ってきた報酬よりも少なくなるということでしょう。

ちなみに、介護保険最新情報Vol.396で厚生労働省からQ&Aが発出され、

地域の実情に応じて異なる類型を定めることを妨げるものではない。

と記載されていることから、必ずしもこの類型だけに限らず、市町村で独自に新たな類型を設定することも考えられます。

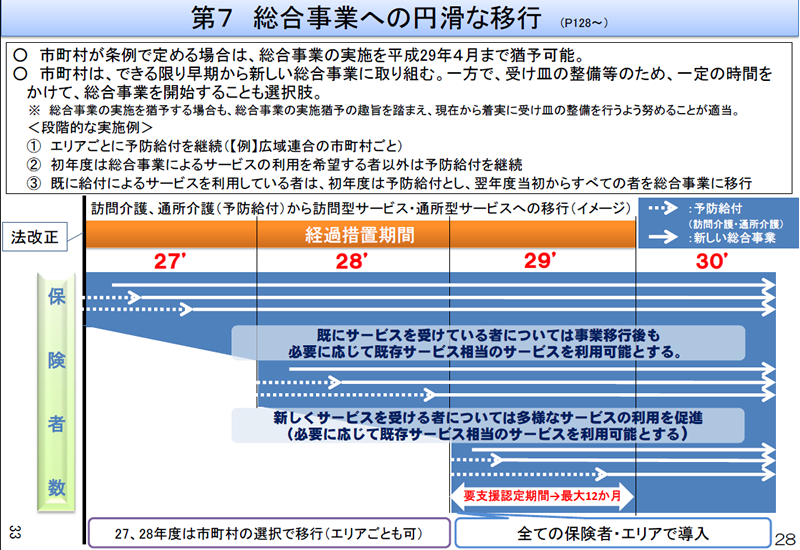

移行スケジュール

移行スケジュールは上記の図ようになっています。

平成27年4月に法改正され、移行経過措置期間に入ります。

市町村の条例により、移行期間は平成29年の4月まで猶予が可能となっています。

要支援の認定が最長12ヵ月間のため、最終的に平成30年の4月までに、すべてのサービスが新しい体系のもとに行われていることになります。

それまでに解決しなければいけない課題はまだまだ山積です。

・住民活動による自主的なサービス(訪問型B)といっても、その受け皿の準備が進んでいません。

自治会や老人会などの住民活動でサービスを提供できるのか(ただでさえ自治会の加入率の低下・会員の高齢化が進んでいる)

・多くの市町村ではまだ方針が決定しておらず、以降猶予期間をどこまで設けるのか・訪問型Aの報酬はどうなるのか、などが不明なので、事業所側も対応ができない

・これまで予防訪問介護のサービスを利用してきた利用者への説明等をどのようにしていくのか

など、さまざまな課題を限られた時間の中で解決していかなければいけません。

先日発出されたQ&Aでは100項目にわたる質問と回答が掲載されていますが、

市町村向けのものであって、事業者側は結局は市町村の方針待ちという状況になっています。

ホームヘルパーとして、専門職としての誇りを持って提供してきたサービスが、

多様なサービス提供者としボランティアなどの住民(もちろん高齢者も含む)による活動に移行することもあり、

憤りを感じている方も多いかと思います。

ただ、訪問介護はより高度に質を求められるサービスであるべきという意味も含まれているため、

より専門職としての自覚を持つことが必要でしょう。

アドセンス336

関連記事

-

新資格。介護職員基礎研修ガイドラインについて

介護職員基礎研修ガイドラインについて 「介護の資格、介護福祉士に一本化」でお伝えし

-

ホームヘルパーは、もらえる?もらえない?新型コロナウイルス慰労金。

介護従事者等への慰労金とは 新型コロナウイルス感染対策への支援 新型コロナウイ

-

24時間巡回ホームヘルプサービスとは

24時間巡回ホームヘルプとは 2003年4月の介護報酬単価改正の骨格もそろそろ形を見せ

-

平成24年介護報酬改定は訪問介護にどんな影響を与えるか

平成24年介護報酬改定の概要とポイント 介護保険制度は3年ごとに介護報酬の見直しが行わ

-

インドネシアからの外国人介護労働者受け入れへ

インドネシアからの外国人介護労働者受け入れへ 介護の現場に外国人労働者がやってくる。 そんな話

-

インフルエンザ対策!ホームヘルパーの感染予防。予防接種は?罹患者への訪問はどうする?

例年猛威を振るうインフルエンザ。 インフルエンザの集団感染で入退所やショートステイ受

-

介護保険と支援費制度の統合論、そのねらいは

介護保険+支援費制度=??? 連日、メディアを騒がす介護保険の抜本改革のニュース。 歯止めの

-

ホームヘルパーになるには(資格の取得と就職について)

ホームヘルパーになるには これからホームヘルパーを目指したいという人のために、ホーム

-

新型コロナウイルスに立ち向かう。ホームヘルパーがウイルスから身を守るために。

新型コロナウイルスの感染は世界規模で拡大 新型コロナウイルスの感染は世界規模で拡大し

-

介護の働き方改革。有給休暇、残業時間、ホームヘルパーの働き方はどう変わる?

「令和」時代の働き方 平成31年度がスタートしました。新元号「令和」の発表で幕を開け